Chi non ricorda i pugni alzati con un guanto nero durante le Olimpiadi del 1968? Erano Tommie Smith e John Carlos, e la nostra storia può iniziare così, con un podio, lo sport, e i pugni neri alzati, la politica. Ma iniziamo a parlare di geopolitica.

La geopolitica è una disciplina, branca della politica, ancora lontana da una definizione univoca. Forse possiamo azzardarci a riassumerla come un connubio tra geografia, interazione tra Stati e rapporti internazionali. Volendo liberarci da ogni briglia deterministica, potremmo intendere ogni relazione concreta tra Stati con una valenza politica in una chiave geografica e di interdipendenza, diretta o indiretta.

Durante la partita per le qualificazioni ai mondiali di calcio 2022 tra Spagna e Kosovo si è creata una situazione surreale, al limite del comico. Si è parlato di questa partita non per il risultato, 3 – 1 per la Spagna, come era scontato, ma per il fatto che nella telecronaca e perfino nella conferenza stampa pre-partita non viene mai nominato il nome del “Kosovo”. Questo per una ragione semplice: la Spagna è uno dei pochi paesi occidentali a non riconoscere l’indipendenza del piccolo paese balcanico nato nel 2008.

La paura della corona spagnola è che il riconoscimento del Kosovo potrebbe alimentare delle pretese da parte degli indipendentisti catalani e avere anche ripercussioni sulle rivendicazioni verso Gibilterra, territorio in terra spagnola ma di dominazione britannica. Un caso eclatante questo, e imbarazzante per alcuni versi, di come anche nello sport ci sia una connotazione politica, come in alcuni casi è giusto che sia, non essendo quest’ultimo “repellente” a ciò che accade all’esterno delle arene.

Lo sport è una guerra senza gli spari. G. Orwell

La geopolitica e la politica attraverso lo sport, tra identità nazionali e rivendicazioni sociali

Un assunto sbagliato quello per cui lo sport dovrebbe essere lasciato fuori dalla politica. Ce lo insegna un Panatta, sui campi da tennis in Cile, con la maglietta rossa in solidarietà alla popolazione cilena vittima dell’oppressione del dittatore spietato Pinochet.

Lo sport è politica, identità nazionale, rivendicazione sociale e storica. Un campo dove ci si gioca qualcosa di ben più importante del match in sé. In alcuni casi è anche strategia militare.

Pochi sanno che il derby di Edimburgo del 1940 si giocò lo stesso, nonostante una fitta nebbia senza precedenti che impediva di vedere a più di 1 metro, per non far trapelare quest’informazione ed esporre così i ponti scozzesi ai bombardamenti dei nazisti. Durante la Guerra Fredda decine sono le competizioni, specialmente durante le Olimpiadi, che hanno avuto un carattere politico colossale.

Il boicottaggio da parte della Russia nel 1984 dei giochi olimpici e invece il ritorno della Cina segnarono un cambio di tendenze a questa guerra che stava agli sgoccioli. I protagonisti delle competizioni (teniamo a mente questa parola) sono soggetti o squadre, che rappresentano in qualche modo un’entità geopolitica, legata a città, regioni, nazioni o a vere e proprie etnie, pensiamo ai maori o ai samoani del rugby.

Leggi anche: La Formula E torna a Roma: dove vederla e cosa c’è da sapere

Quando lo sport fa da ponte tra nazioni

Gli stessi sport oggi diffusi, tra i più famosi come il calcio o il rugby o anche il cricket, sono frutto dei contatti e le occupazioni coloniali, in particolar modo inglesi in questo caso.

Ricordiamo come proprio durante il periodo coloniale ovviamente lo sport non era egualitario ma riservato alle élite e le popolazioni sottomesse non potevano accedervi, anche se in alcuni casi hanno cercato di emergere, con strumenti improvvisati, ancor meglio dei loro padroni. Pensiamo ad esempio al calcio in Brasile o al cricket in India. Questo perché gli sport si diffondevano in particolari contesti sociali e andavano ad aderire a questa o quell’altra identità. Da qui anche le ovvie tifoserie, come da noi può essere una “fede” calcistica.

Non è difficile pensare che alle Olimpiadi degli atleti, che vengono avvolti dai colori nazionali abbiano il peso estremo di un’intera nazione sulle spalle. Se questo può dirsi perso in alcuni paesi occidentali, per tanti paesi in via di sviluppo o instabili ciò genera molte volte vera e propria unità e solidificazione culturale. Così, certe nazioni che non possono avere rapporti diplomatici fruttuosi devono scendere a patti per poter comunicare sui campi da gioco.

La politica internazionale e la discussione sociale negli sport

Quello successo durante la partita tra Spagna e Kosovo può sembrare un mero episodio interessante e privo di valore, ma dietro si cela un tessuto sociopolitico spesso e intricato che ha una peso specifico enorme.

Per esempio, la UEFA permette ad ogni paese di esercitare un veto per ragioni diplomatiche negli incontri calcistici, e vieta per esempio incontri tra squadre russe e ucraine, serbe e kosovare e anche armene e azere. Tutto ciò per la tensione che c’è tra questi Stati, tensione che ovviamente si riflette all’interno di un campo da gioco, perché lo “scontro” non è mai neutro, ma figlio della rivalità, della volontà di vincere sull’avversario. Uno scontro che anzi vede nel campo da gioco uno strumento catalizzatore.

Altro esempio sono i mondiali del Qatar 2022, oggetto di una protesta internazionale da parte di alcune nazioni come la Norvegia, la capofila, per far emergere le condizioni disumane in cui versano le decine di migliaia di lavoratori, emigrati proprio per i lavori inerenti al mondiale nella penisola arabica, e di cui si occupano diverse ONG e associazioni per i diritti dell’uomo come Amnesty. Una protesta che ha trascinato con se nazioni come Germania e Olanda e che continua a far parlare della condizione sociale degli operai in Qatar.

Leggi anche: Mondiali Qatar 2022: perché i calciatori protestano in favore dei diritti umani

Attivismo e agonismo non sono due cose opposte

Questo è il punto: un evento sportivo, ovviamente tra i più importanti, che permette di mettere in discussione il sistema prestabilito e sociale di un paese, parlandone, affrontandolo, a prescindere poi dall’eventuale risultato che si otterrà.

E così giustamente si sta affermando il dibattito, sacrosanto, sugli sport femminili, per decenni inesistenti nei media e nel dibattito comune. A partire da Kathrine Switzer, la prima donna ad aver corso la maratona di Boston, nel 1967, nonostante non fosse ancora permesso alle donne.

La nascita di un movimento e di una coscienza intorno a questo tema sta aiutando ad affrontare tante altri aspetti della discriminazione della donna, conferendo agli sport femminili il connubio perfetto tra discussione sociale e politica, e lo sport come simbolo di libertà.

Dalle donne, ai poveri, ai dimenticati, ai neri, agli ultimi. Lo sport deve essere uguaglianza.

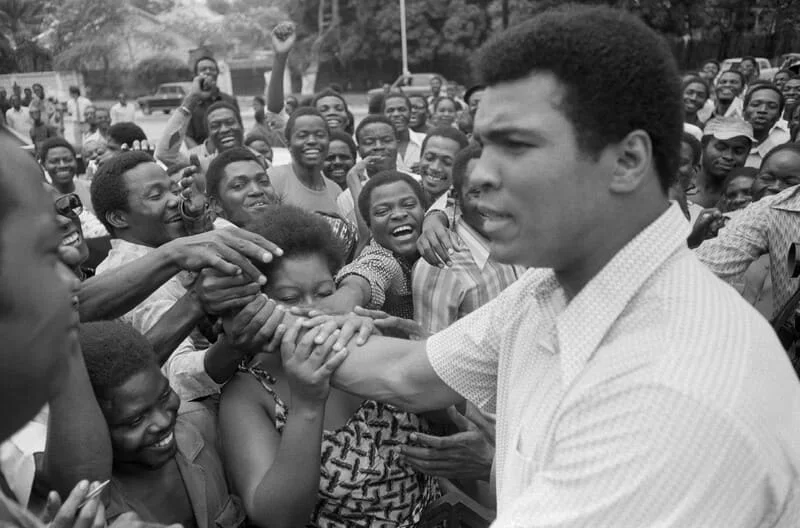

The Rumble in the jungle, il ruggito di Muhammad Ali e la lotta politica

Una pioggia battente si riversava su Kishasa, capitale dell’allora stato africano dello Zaire, oggi Repubblica democratica del Congo, e Muhammed Ali il Re, pugile più famoso della storia, vinceva su George Foreman e riotteneva il titolo di campione dei pesi massimi.

Era il 1974. Un evento sportivo tra i più importanti della storia, con protagonista un uomo che della liaison tra impegno politico e quello sportivo ha fatto il suo marchio. Un uomo che con la sua fama cercò sempre di combattere le disuguaglianze negli Stati Uniti degli anni ’60, dove il razzismo e la discriminazione verso le minoranze, in particolar modo verso gli afroamericani, erano la norma.

Un pugile che rifiutò la leva militare, ponendo l’enorme questione politica e sociale di una guerra sanguinosa che si combatteva in Vietnam e che vedeva centinaia di morti ogni giorno, per una ragione non chiara, visti i problemi interni.

Il pugile, amico di Malcom X, che aveva scelto di cambiare nome, perché non si riconosceva in quello dato dai “bianchi” padroni di quella società ancora così sbagliata, e di cui ancora oggi abbiamo tante battaglie in atto, sempre nello sport.

Colin Kaepernick, LeBron James, Enes Kanter: gli eredi del Re del pugilato

Eredità presa in mano durante la famosa protesta di alcuni giocatori di football nel 2016 (in poi) che si misero in ginocchio durante l’esecuzione dell’inno nazionale americano, con il quarterback dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick in testa a condurre il gesto, per protestare contro la brutalità della polizia statunitense, soprattutto verso gli afroamericani. Problema che sappiamo esser ben vivo ancora oggi.

Così anche la star dell’NBA, la massima lega di basket americana, LeBron James. L’asso del basket, conscio dell’enorme influenza di uno sportivo nell’era dei social, si dedica a diverse attività di denuncia sociale e protesta (in particolare contro l’ex-presidente Trump). In particolar modo di investimenti nella scolarizzazione delle comunità più povere, portando la discussione delle diseguaglianza ad un livello politico più alto, di come ci sia la necessità di costruire un welfare state molto più solido in America.

Un altro erede di questa saga è ad oggi iscritto tra i terroristi dal governo turco per le sue posizioni politiche. Enes Kanter, giovane giocatore dell’NBA, di origini turche ora apolide dopo che gli è stata ritirata la cittadinanza, vede minacciata la sua vita per le posizioni critiche contro il governo dittatoriale ora presente in Turchia del Presidente Erdogan.

Io sono l’America. Sono la parte che non volete riconoscere. Ma vi dovrete abituare a me: un nero molto sicuro di sé, aggressivo.

Con il mio nome, non quello che mi avete dato voi, la mia religione e non la vostra, i miei obiettivi. M. Ali

Lo Sport è politica perché lo sport è unione e uguaglianza

Forse molti degli uomini e delle donne che hanno avuto un ruolo nella storia dello sport hanno pensato ciò detto fin qui. Potrebbero aver visto lo sport come strumento per arrivare a far sentire la voce di chi non poteva parlare. Altri forse hanno pensato, per sincero amore verso lo sport stesso, che per far sì che esso potesse essere libero bisognava lottare affinché non ci fossero “scalini” e ingiustizie. Altri magari perché semplicemente lo vedevano come una parte naturale della loro esistenza e interdipendente a tutte le altre parti.

In effetti, è una discussione che ha interessato sociologi e politici, storici e filosofi. Probabilmente si continuerà a discutere di identità, emancipazione, valori e agonismo. Però una cosa è chiara, tutto è politica. Lo sport se vuole essere neutrale, deve essere fuori dal mondo, perché lo sport combatte le catene. Allora se vuole essere promotore di uguaglianza e libertà, allo stesso tempo deve combattere gli opposti, chi opprime, discrimina, bullizza e marginalizza.

Lo sport e come qualsiasi altro valore, come l’istruzione, come la musica e la libertà di unione, non accetta chi vuole un mondo fatto di discriminazione e disuguaglianza, che rigetta violenza e opportunismo. Non può per sua natura.

Ce lo ha insegnato Mandela durante i mondiali di rugby del 1995 con un evento senza precedenti. Un Sud Africa che usciva dalle catene dell’Apartheid, il razzismo più puro, di dominazione e oppressione, un importante e triste capitolo della storia del ‘900, e in seguito della quale il Paese era stato sottoposto a bando diplomatico e sportivo con conseguenti scarsissime relazioni internazionali a livello ufficiale. Tramite quella manifestazione sportiva Nelson Mandela riuscì a rilanciare il concetto di unità in un paese profondamente lacerato da anni di conflitti e violenze. E forse proprio Mandela ci può, tra i grandi, aver insegnato il ruolo di tutto lo sport. Uguaglianza di fronte all’ingiustizia.

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Ha il potere di unire le persone in un modo che poco altro fa.

Parla ai giovani in una lingua che capiscono. Lo sport può creare speranza dove una volta c’era solo la disperazione.

È più potente del governo nell’abbattere le barriere razziali. N.Mandela

Leggi anche: James Naismith e la passione per lo sport che fa nascere la pallacanestro