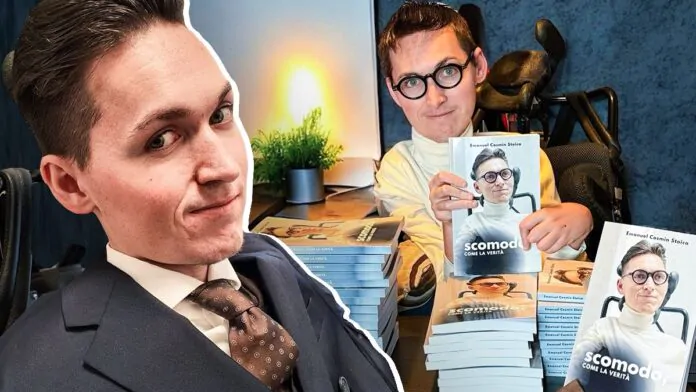

È il momento di raccontare la disabilità come non è stato fatto prima, perché la narrazione fino ad oggi ha stufato per disonestà e retorica. Chiediamolo a chi lo vive sulla propria pelle ogni giorno, l’intervista a Emanuel Cosmin Stoica, che col suo primo libro “Scomodo, come la verità” vuole suscitare disagio, affinché questa lotta stridente si trasformi in una vera e propria rivoluzione collettiva e condivisa.

Con il suo libro Emanuel Cosmin Stoica, influencer, consulente e attivista torinese ha deciso di mettere nero su bianco ciò che troppi fingono di non vedere. Con uno stile diretto, crudo e senza filtri, l’autore rompe la narrazione edulcorata sulla disabilità, smascherando le contraddizioni di una società che predica inclusione e uguaglianza, ma lascia indietro chi non rientra nei canoni del buonismo di facciata.

L’intervista a Emanuel Cosmin Stoica

1. Puoi spiegare perché la vita di una persona con disabilità è una vita piena e non a metà?

Perché la pienezza della vita non si misura in chilometri percorsi a piedi, ma nella capacità di autodeterminarsi. Non è l’autonomia fisica a definire la completezza di una vita, ma quella intellettuale, relazionale, affettiva. L’idea che una persona con disabilità viva “a metà” è figlia di un immaginario abilista, che associa il valore alla prestazione e riduce l’esistenza a un esercizio motorio. Io rivendico una vita piena, non perché voglio dimostrarlo a qualcuno, ma perché lo è davvero, anche nelle sue scomodità.

2. “Pietà travestita da gentilezza”, si avverte ancora in giro o meno? E come la combatti quando ogni giorno ti ci scontri?

Eccome se esiste. È l’ipocrisia più difficile da smascherare, perché si nasconde dietro sorrisi, pacche sulle spalle e toni condiscendenti. È un paternalismo sottile, che ti mette su un piedistallo per poi toglierti la dignità. Io la combatto con l’ironia: il sarcasmo è una lama sottile che taglia la falsa cortesia e la mette a nudo. Ma anche con la cultura: perché chi conosce davvero la disabilità non la compatisce, la comprende.

3. Pensi di essere stato il primo a rovesciare con sarcasmo, comicità e ironia lo smielato pietismo del politicamente corretto?

Non so se sono stato il primo. Ma di sicuro sono tra i pochi ad averlo fatto senza filtri. L’ironia è sempre stata una forma di resistenza culturale. E in un mondo che tratta la disabilità con toni da fiction del pomeriggio, serviva qualcuno che rovesciasse il tavolo. Ho scelto di farlo non per ribellione fine a sé stessa, ma per ribaltare una narrazione stantia e umiliante.

4. Spiegheresti perché il politicamente corretto è un atteggiamento fortemente discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità e non le aiuta affatto?

Perché nel tentativo di non offendere nessuno finisce per silenziare le voci più scomode. È una trappola semantica: si cambia il linguaggio per non affrontare il contenuto. Si sostituiscono le parole “difficili” con eufemismi che addolciscono l’ingiustizia invece di eliminarla. Il politicamente corretto crea un’estetica della disabilità, non un’etica dell’inclusione. E così, sotto la superficie levigata, continua a covare l’esclusione.

5. Nella vita di tutti i giorni, oltre ai social, come contrasti questa volontà latente collettiva di vedere le persone con disabilità “buone, silenziose, passive e al posto loro”?

Vivendo. E parlando. Mostrandomi per quello che sono: ruvido, diretto, complesso. Rifiutando la narrazione del “buon disabile”. Ogni volta che pretendo rispetto anziché compassione, che alzo la voce invece di ringraziare, che dico qualcosa che dà fastidio, sto mettendo in discussione uno stereotipo. È una battaglia quotidiana, ma necessaria.

6. Quanto sei soddisfatto o insoddisfatto degli eventuali cambiamenti che possono svilupparsi nell’approccio culturale alla disabilità?

Sono lucidamente pessimista, ma operativamente ottimista. Vedo segnali positivi, ma anche molta retorica. Il rischio è che l’inclusione diventi una parola di moda, anziché una pratica strutturale. Il vero cambiamento non arriverà dai manifesti, ma dai piccoli gesti concreti: un bagno accessibile, un lavoro vero, un diritto rispettato. E da libri come il mio, che provano a scuotere le coscienze.

7. Pensi che l’espressione “diversamente abile” sia più offensiva di “handicappato”?

“Diversamente abile” è una bugia gentile. “Handicappato” è una parola ruvida, ma storicamente onesta. Il problema non è nel termine, ma nell’intenzione con cui lo si usa. Io preferisco chiamare le cose con il loro nome. La disabilità non si cancella con un eufemismo: si affronta con politiche, cultura e verità.

8. Vuoi creare disagio, lo dici nella prefazione del tuo libro “Scomodo come la verità”, pensi sia un’arma contro la banale retorica? Quali altre armi hai da giocare nella tua battaglia?

Il disagio è un atto rivoluzionario, in un’epoca in cui tutto dev’essere gradevole. Se ti faccio sentire a disagio, forse ti costringo a pensare. L’altra arma è il pensiero: strutturato, libero, indipendente. Poi viene la scrittura, il racconto, l’ironia. Ma la mia arma più potente resta la realtà, raccontata senza filtri. Perché nulla fa più paura, oggi, della verità.

9. A proposito di cose belle e positive, sei molto contento della tua community. Pensi che piano piano si possa realmente dar vita a una rivoluzione lontana dalla retorica ma più incentrata sui fatti concreti?

Sì, perché è fatta di persone vere, non di follower da algoritmo. È una comunità di lettori, attivisti, genitori, cittadini incazzati e disabili stanchi di essere decorazioni. Se il cambiamento arriverà – e io ci credo – sarà da lì: non dai palazzi, ma dalla strada. Dai libri, dai dialoghi, dalla consapevolezza collettiva che la disabilità riguarda tutti. Prima o poi.

Leggi qui: Emanuel Cosmin Stoica: “La disabilità non è un limite, le barriere culturali sì”